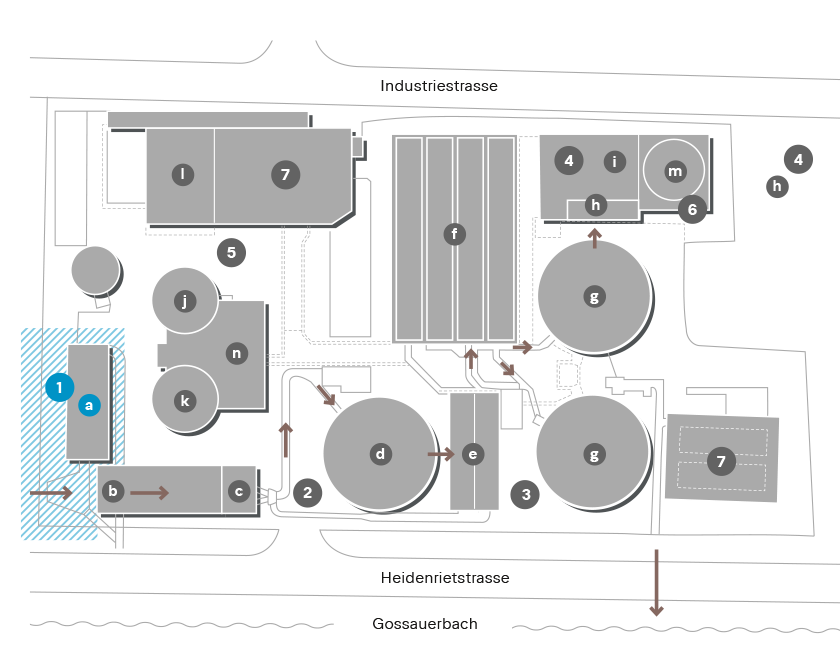

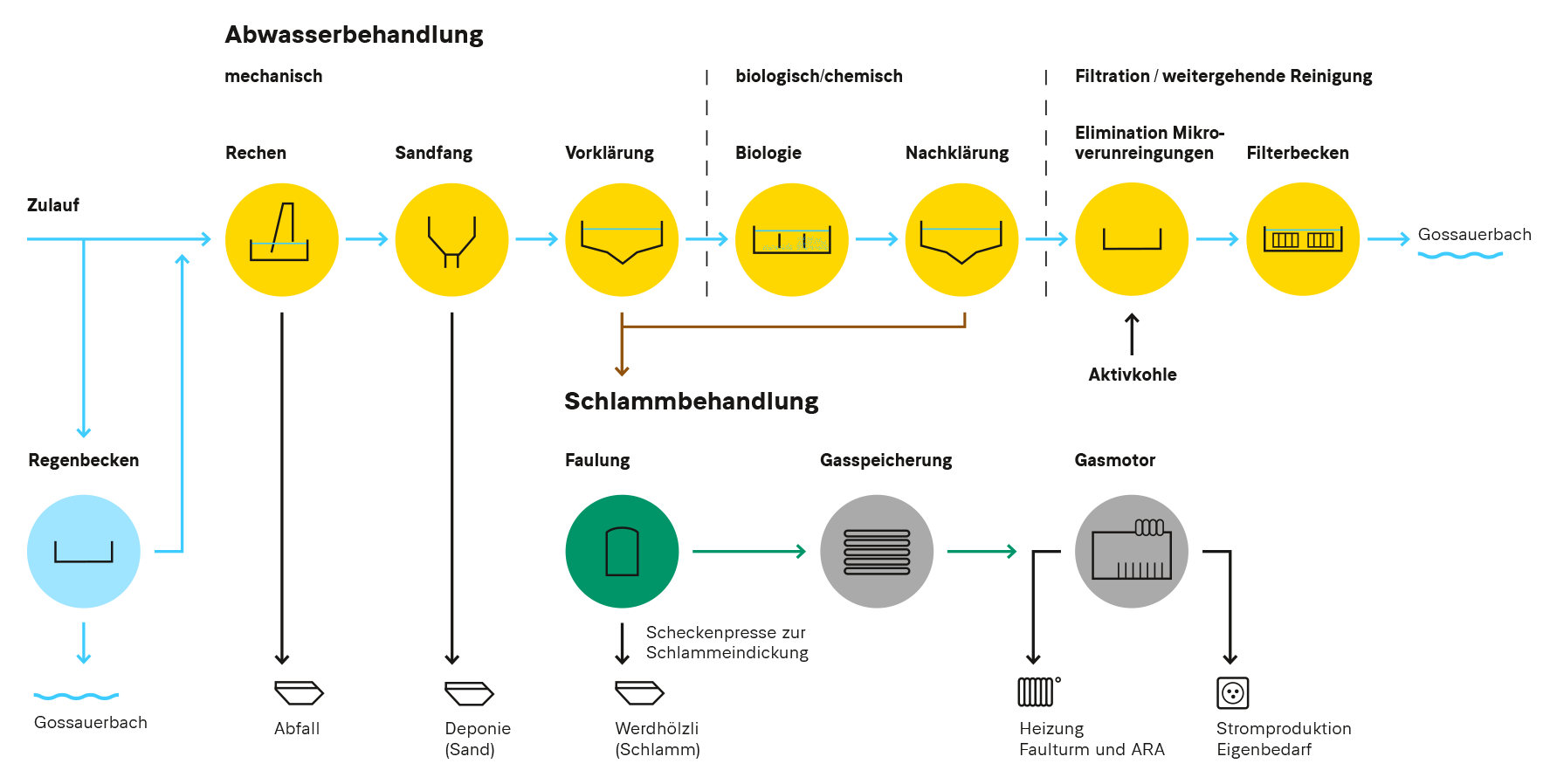

Die ARA Gossau-Grüningen reinigt das Abwasser in vier Stufen.

Reinigungsstufen

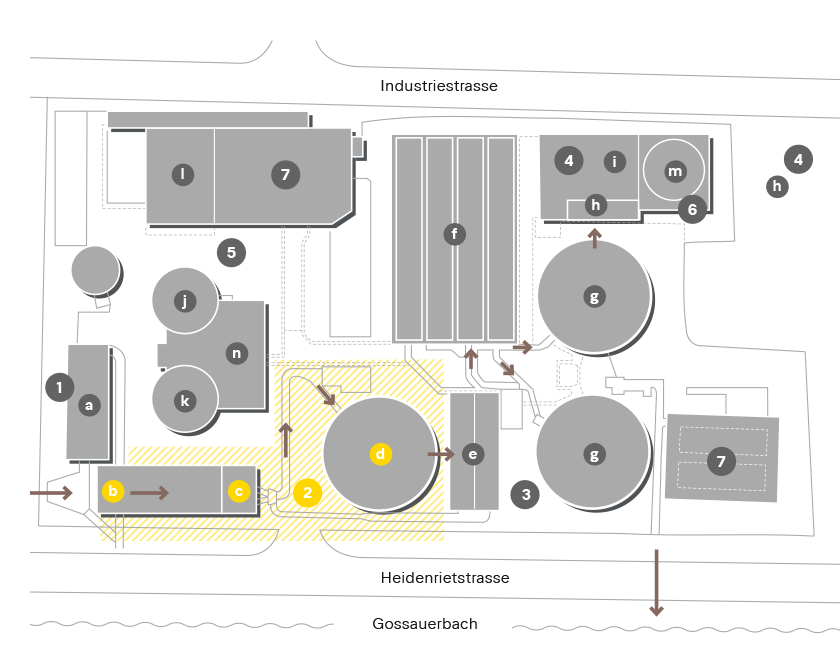

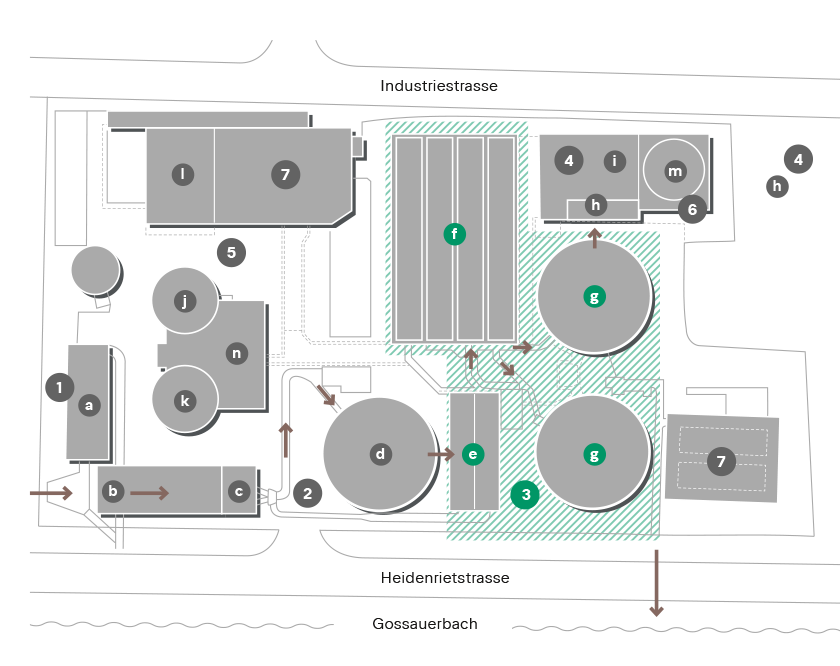

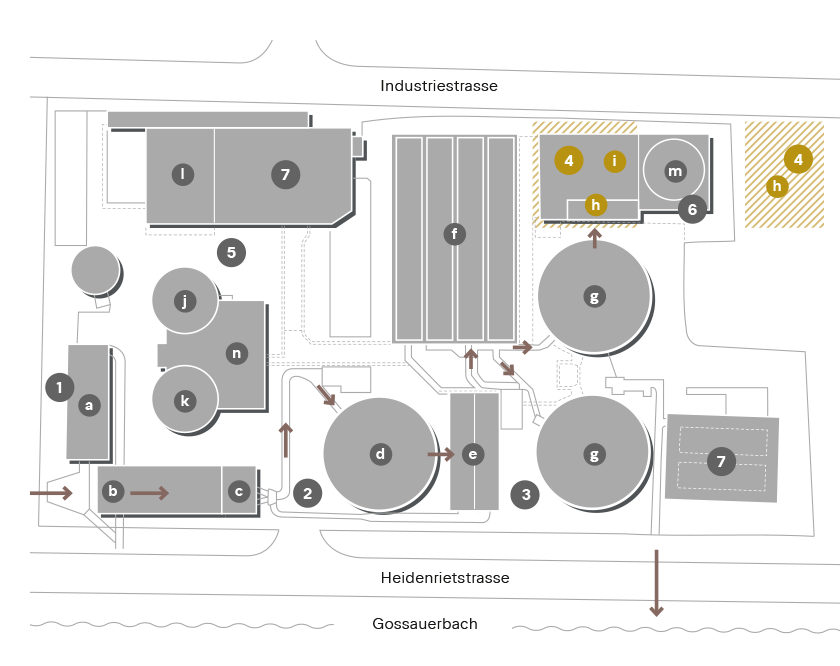

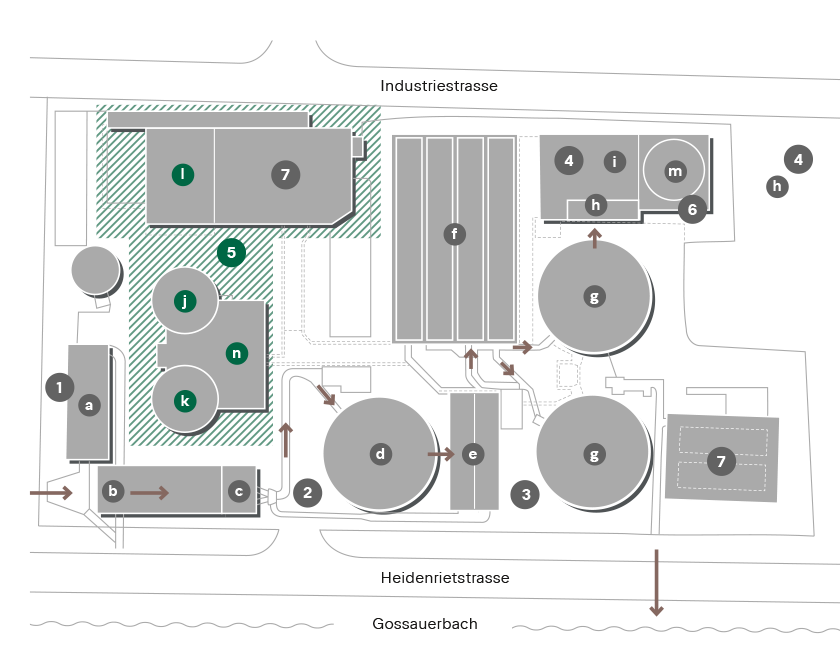

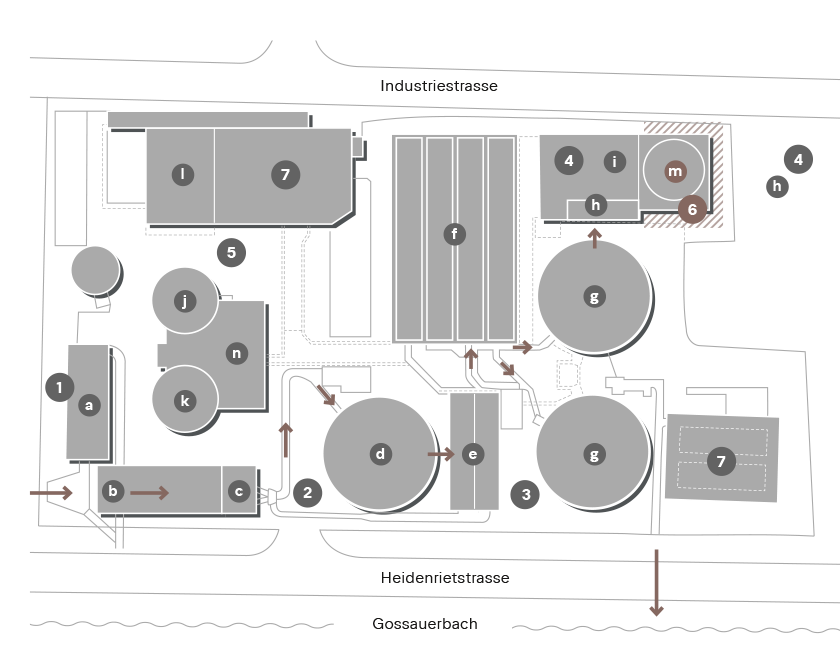

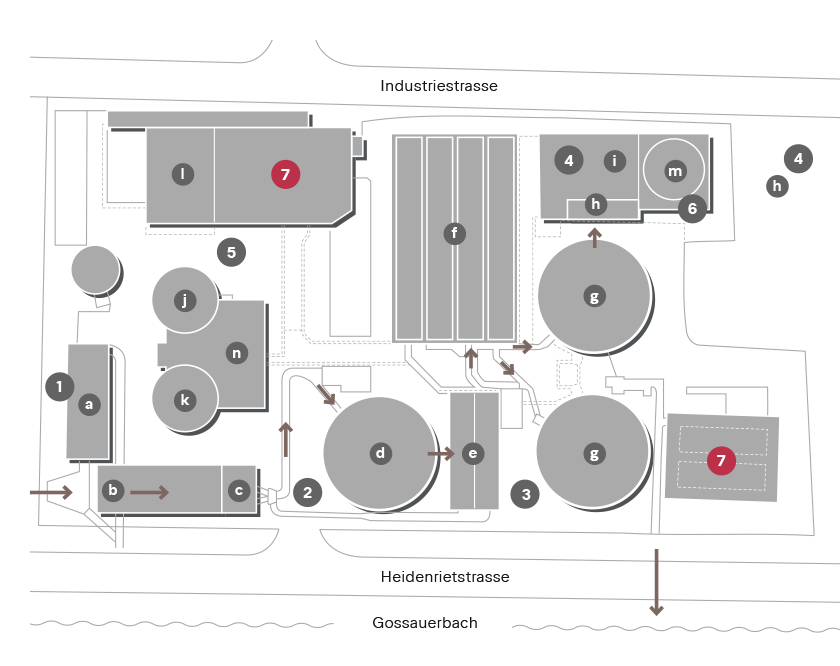

Die sieben Reinigungsschritte der ARA Gossau-Grüningen können vier Verfahrensstufen zugeordnet werden. Zu Beginn kommt die mechanische Vorreinigung, in welcher Feststoffe und unerwünschte Fremdkörper entfernt werden. Anschließend folgt die biologische Reinigung. Hier wird das Abwasser durch kleine Organismen biologisch gereinigt. Diese siedeln sich in Schlammflocken an und nutzen organische Substanzen oder Ammonium als Nahrung. Damit diese Bakterien nicht im Abfluss der ARA landen werden die Schlammflocken in der Nachklärung zurückgehalten. Die letzte Verfahrensstufe ist die Filtration. Diese Stufe wird bis 2021 erweitert mit der Stufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen. Zukünftig erfolgt hier durch die Zugabe von Aktivkohle die Entfernung von Mikroverunreinigungen. Da während des Reinigungsprozess auch wesentliche Mengen an Schlamm anfallen, wird auf der ARA eine Schlammbehandlung betrieben. Hierbei wird der Schlamm hygienisiert, das Volumen zum Abtransport verringert und sogar Biogas zur Energieerzeugung produziert.

Technische Daten

| Mechanische Reinigung | |

| Regenbecken | 250 m3 |

| Entlastungsbauwerk | mit Siebrechen, 4 mm |

| Rechenanlage | Feinrechen, 6 mm |

| Sandfang | Längssandfang, zweistrassig |

| Vorklärung | 450 m3, Rundbecken |

| Biologische Reinigung | |

| Biologische Stufe | 2 × 1135 m3 (2 Strassen mit je 3 Reaktoren) |

| Nachklärung | 2 × 630 m3 |

| Filtration | |

| Rohwasserbecken | 35 m3 |

| Filterzellen | 4 Zellen mit je 45 m3 resp. 13 m3 |

| Spülwasserbecken | 100 m3 |

| Schlammwasserbecken | 80 m3 |

| Anlage | |

| Einzugsgebiet | Gossau ZH und Grüningen |

| Einwohnerwerte | Ausbauziel: 15 000 Einwohner |

| Abwassermenge pro Jahr | 1.4 Mio. m3/Jahr |

| Trockenwetterzufluss | 45 l/s oder ca. 155 m3/h |

| Regenwetterzufluss | bis zu 180 l/s |

| Hydraulische Auslegung ARA | 152 l/s |

| Schlammbehandlung | |

| Frischschlammschacht | 30 m3 |

| Faulraum | 600 m3 |

| Stapelraum | 600 m3 |

| Schlammentwässerung | Faulschlamm |

| Vorlagebehälter Entwässerung Faulschlamm | 90 m3 |

| Zentratwasserschacht (Zentrat = Konzentrat aus Entwässerung) |

265 m3 |

| Gasspeicher | ca. 275 m3 |

| Gasmotor | elektrisch: 49 kW, thermisch: 76 kW |

| Energie | |

| Strombedarf (2024) | ca. 580 000 kWh/Jahr |

| Stromeigenproduktion Gasmotor (2024) | ca. 250 000 kWh/Jahr (rund 43 %) |

| Wärmebedarf | ca. 370 000 kWh/Jahr |

| Wärmeeigendeckung Gasmotor | rund 99 % (im Sommer Überproduktion, im Winter muss ev. mit Öl unterstützt werden) |